こんにちは。

今回は「防爆電気機器」の第4回になります。

前回(第3回)では、「Ex ia ⅡB T4 Ga」の本質安全防爆構造について簡単に説明しました。保護レベル「ia」の機器は、最も危険度の高い「Zone 0」で使用可能な電気機器であり、技術的にも高い安全性が求められます。

しかし、実際に人が関与して電気機器を操作・使用する環境は、「Zone 0」や「Zone 1」ではなく、ほとんどが「Zone 2」以下の環境であると考えられます。これは、労働安全衛生の観点からも、人が高リスクな環境で作業することを極力避けるのが当然とされているためです。

また、「Zone 0」のような危険度の高い環境で使用される電気機器は、実際には温度やガス濃度などのセンサ類、あるいは制御機器などに限られ、多くは自動制御により動作していると考えられます。

筆者は、技術的な観点やあらゆる危険場所で使用可能(安全)で、使用者が防爆機器の選定に迷うことが無いことから保護レベル「ia」(ZONE0,1,2)の機器の技術開発を望んでいます。しかしながら、実際には「人」が関与し操作を行う場所で使用される防爆機器については、保護レベル「ib」(ZONE1,2)や「ic」(Zone 2)でも十分に対応可能であると考えられます。自社製品の仕様や経営戦略を十分に吟味した上で、適切な防爆レベルの製品開発を行うことが望ましいでしょう。

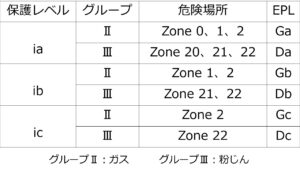

保護レベルと設置可能な危険場所の関係は、右表のようになります。ia>ib>icの順に技術要件は厳しくなり、使用できる危険場所の範囲が変わります。

保護レベルと設置可能な危険場所の関係は、右表のようになります。ia>ib>icの順に技術要件は厳しくなり、使用できる危険場所の範囲が変わります。

各保護レベルの技術要件は分かりにくいのですが、

ia:数えられる故障を2つまで考慮した機器

ib:数えられる故障を1つまで考慮した機器

ic:数えられる故障を考慮しなくてよい機器

等と表現している解説書もあります。概略「想定しうる故障に対して要求される設計要件の違い」として捉えると理解しやすいかもしれません。

保護レベル「ic」は、電池駆動や低電圧で動作する機器の場合、通常の機器とほぼ同等の回路設計でも防爆構造の要件を満たすケースもあります。回路以外の「ic」レベルに対する技術要件があり、検定・認証は必要ですが、設計上のハードルは比較的低くなります。

従って、「Zone 2」の環境での使用が前提となりますが、保護レベル「ia」や「ib」の設計要件をクリアすることが難しい場合には、「ic」を選択肢の一つとして検討しても良いと思います。

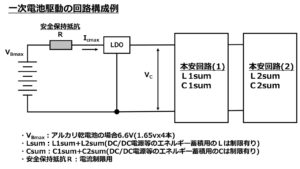

一次電池駆動の設計例

前回(3)に引き続き、「Ex ia ⅡB T4 Ga」の防爆構造を前提とし、右図に示す一次電池で動作する比較的シンプルな機器構成を想定して考えます。

前回(3)に引き続き、「Ex ia ⅡB T4 Ga」の防爆構造を前提とし、右図に示す一次電池で動作する比較的シンプルな機器構成を想定して考えます。

回路条件を以下のように仮定します。

電源:アルカリ乾電池4本(一次電池:LR20等)

回路動作電圧:Vc=3V

回路電流:Icmax≒10mA

電池終止電圧:1V/本

LDO入出力電圧差:≒0.3V

注意:1)図ではLDOを本安回路から分離したように書いていますが、実際は本安回路に含まれます。

2)本安回路(1)、(2)の内部で昇圧回路(素子)等が無い条件とします。

電流制限用の安全保持抵抗Rの抵抗値は「70Ωmax」が使用できます。回路で使用するLsummaxの値が少なければ抵抗値はまだ下げられます。また、電源素子をLDOではなくDC/DCコンバータ等を使用する場合は、降圧や昇圧条件で抵抗値を変更することも可能です。

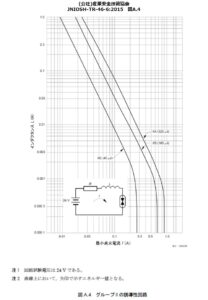

使用できるLsummax とCsummaxの値は、

VBMAX=6.6V(1.65Vx4本)、R=70Ωの時、

安全率1.5(ia機器)とすると

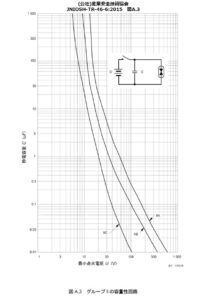

Lsummax ≒ 0.013H 程度(JNIOSH-TR-46-6:2015 図A.4)

また、同様に安全率1.5とすると、

Csummax ≒ 500μF 程度となります。(JNIOSH-TR-46-6:2015 図A.3、表A.2)

電源回路を除けば充分な「L(インダクタンス)およびC(キャパシタンス)」が回路に使用できると思います。

「ib機器」の場合、安全率は「1.0」となるため、使用可能な「LおよびC」の値を比較的大きく設定することが可能です。

「ib機器」の場合、安全率は「1.0」となるため、使用可能な「LおよびC」の値を比較的大きく設定することが可能です。

基本的には、電圧(供給電源)はできるだけ低く、回路電流も極力少なくして回路設計を行うことが望まれます。安全保持抵抗Rは、製品の動作条件や仕様にも関係しますので、安全性を確保できる中で、可能な限り小さい抵抗値を選定すると良いでしょう。

また、回路電源にDC/DCコンバータなどのエネルギー保持素子を使用する回路がある場合には、回路に含まれる「L」または「C」の値が、許容値の1%未満である必要があります。そのため、素子の選定や回路構成については十分な検討が求められます。

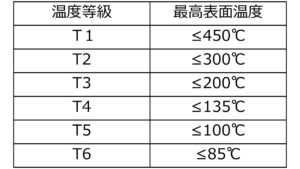

最高表面温度

表面温度に関しては、上記の回路構成では、本安回路側(3V、10mAで動作する回路)において、表面温度が大きく上昇する部品や箇所は少ないと考えられます。必要に応じて、定格W数の大きな部品(素子)を使用すると良いでしょう。

表面温度に関しては、上記の回路構成では、本安回路側(3V、10mAで動作する回路)において、表面温度が大きく上昇する部品や箇所は少ないと考えられます。必要に応じて、定格W数の大きな部品(素子)を使用すると良いでしょう。

特に、安全保持抵抗Rは発熱するため、十分な定格W数および放熱性を確保できる表面積(体積)を持つ抵抗を選定することが重要です。使用する抵抗の温度上昇は、メーカーのデータシート等から事前に確認しておくと良いでしょう。

また、実際に回路を構成した後は、抵抗表面の温度を測定し、熱的な安全性を確認します。適切なW数の抵抗を選定しておれば、T4(135℃)の温度範囲を超えることはないと考えられます。部品の表面温度は周囲温度(40℃)に5℃の温度余裕を考慮し、T4の場合:135℃-40℃-5℃=90℃ 以上の表面温度上昇にならない様に設計します。表面温度は、正常動作時の温度上昇だけでなく故障時の温度上昇を考慮するため、検討範囲は広くなります。

特に重要なのは、電源の「アルカリ乾電池」の温度上昇になります。乾電池の表面温度上昇試験では試験条件等を間違えると、アルカリ乾電池(LR20等)では「T4」の温度範囲を超えてしまうこともありますので、十分な注意と確認を行う必要があります。

また、乾電池の温度上昇試験に使用する試験装置は、一般的に手作りとなりますので、装置構造や放熱性、測定方法などにも注意が必要です。試験装置側に乾電池の温度上昇が伝わると乾電池の表面温度が下がってしまうため、試験装置そのものの設計と試験手法の妥当性を確認した上で、評価を行ってください。

絶縁空間距離、沿面距離、離隔距離

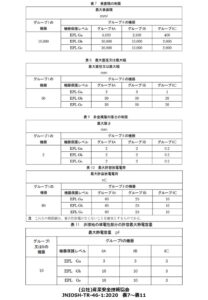

電源(電池)、安全保持抵抗Rの回路の構成・構造については、「表5(又は付属書F)(JNIOSH-TR-46-6:2015)」に規定されている離隔距離の要件を満たす必要があります。特に、実装および配線設計において、容器を含めた構造全体で各種の離隔距離が確実に保持されることが必要です。上記の回路例であれば「表5」から、

絶縁空間距離:1.5mm以上

個体離隔距離:0.5mm以上

沿面距離:1.5mm以上

が必要になります。(コーティングされた部分は、より短い距離でも許容される場合がある)

本安回路側では、実質的にこれらの離隔距離をすべて確保することは難しいため、通常のCPU等を含む一般的な回路実装になります。ただし本安回路内に安全保持素子(抵抗、ダイオード等)を含む場合は、「表5」の各種離隔距離を担保しないと安全保持の役割が出来ませんので、パターンの設計には注意する必要があります。

容器

本質安全防爆構造においては、容器が金属製であるか、または静電気の発生を防止できる設計・構造であれば、「IP20」以上の保護等級で構いません。

本質安全防爆構造においては、容器が金属製であるか、または静電気の発生を防止できる設計・構造であれば、「IP20」以上の保護等級で構いません。

しかし、EPL(Equipment Protection Level)が「Ga」の場合、あるいはグループⅢへの対応も考慮すると、容器の保護等級は「IP5x」以上にしておくことを推奨します。

また、容器の表面の一部に非金属材料、特にパネル部にプラスチック材料などを使用する場合は注意が必要です。静電気による発火リスクを回避するため、使用可能な非金属材料の表面積、厚み等には制限があり、表7~表11(JNIOSH-TR-46-1:2020)に準拠した設計・構造が求められます。

静電気帯電を回避できる構造または設計変更が出来れば良いのですが、詳細な要件が「7.4.2 グループⅠまたはⅡの静電気帯電の回避」、「7.4.3 グループⅢに対する静電気帯電の防止」(いずれの項目も:JNIOSH-TR-46-1:2020)に記載されていますので、参照し充分な検討を行ってください。

今回は本質安全防爆構造の設計の基本を説明しました。使用する電源は、乾電池以外に外部(安全場所)から供給する場合も多く、その場合、本安回路の設計要件も変わりより厳しくなります。前回も書きましたが、何もないところから防爆製品を完成させるには時間と労力が必要です。既存の自社製品で、防爆仕様への設計変更が可能な製品から取組むことをお勧めします。

しかし、既存の自社製品が構造上、本質安全防爆構造の防爆仕様に設計変更できない場合も多々あります。電力が大きなモータ類を使用した機器では、安全増防爆構造や耐圧防爆構造等で考えなければならない場合も有ります。使用場所を限定して、保護レベルを下げた防爆製品にする場合も有るかもしれません。開発したい自社製品の性質、構造を検討して防爆仕様の製品開発を行ってください。

次回以降、引き続き本質安全防爆構造の設計を解説します。以前も書きましたが、最初に開発する製品の防爆仕様は必要なランク以上を考えてほしいと思います。実際の使用条件では「ic」の保護レベルで問題ない場合でも、ワンランク上にトライすることは、製品の市場価値、技術レベルの向上以上に自社の価値(技術)、そして自社の将来への資産になると考えます。

防爆電気機器は技術要件が完全に見通せず、途中の設計変更や製品仕様の変更をしなければならない場合も有るかもしれません。しかし苦労した分の製品の価値は大きく、技術資産になると信じます。また、市場の声に答えて改良して行くことで市場の評価も上がります。防爆仕様の電気機器の開発・製品化は時間・労力・設備(=人、もの、金)がかります。地道に取り組まれることを望みます。

ご意見、ご要望、ご質問、ご感想をお待ちしております。

「お問い合わせ」からご連絡ください。

技術的なアドバイス、コンサルティング及び技術開発、製品開発のお手伝いをいたします。

ご要望があれば「お問い合わせ」からご連絡ください。

参考文献

工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針):

総則:JNIOSH-TR-46-1:2015,:2020

耐圧防爆構造“d”:JNIOSH-TR-46-2:2015,:2018

内圧防爆構造“p”:JNIOSH-TR-46-3:2015,:2018

油入防爆構造“o”:JNIOSH-TR-46-4:2015,:2018

安全増防爆構造“e”:JNIOSH-TR-46-5:2015,:2018

本質安全防爆構造“i”:JNIOSH-TR-46-6:2015

樹脂充填防爆構造“m”:JNIOSH-TR-46-7:2015,:2018

非点火防爆構造“n”:JNIOSH-TR-46-8:2015,:2020

容器による粉じん防爆構造”t”:JNIOSH-TR-46-9:2015,:2018

光放射を用いる機器及び伝送システムの保護”op”:JNIOSH-TR-46-11:2020

注意)版数の年度は改正されますので、最新版を参照のこと。

ユーザーのための工場防爆設備ガイド:JNIOSH-TR-NO.44

静電気安全指針2007:JNIOSH-TR-NO.42(2007)

防爆安全ガイドブック:一般社団法人 日本電気制御機器工業会:https://www.neca.or.jp/

独立行政法人 労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所:https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/tr.html

公益社団法人 産業安全技術協会:https://www.tiis.or.jp/

「IEC(EN) 60079-xx」シリーズ規格:Explosive atmospheres – Part xx

「ISO/IEC80079-34」:Explosive atmospheres — Part 34: Application of quality management systems for Ex Product manufacture

「IECEx OD 017」: IECEx Operational Document