こんにちは。

今回は「差動トランス」の第3回になります。

第1回では差動トランス(LVDT)の概要、動作原理を説明しました。第2回では構造の詳細を解説しました。今回は基本特性(諸特性)を説明します。

基本特性(諸特性)

差動トランスの基本特性:等価回路、周波数特性、位相角、感度、直線性、温度特性、吸引力等を順次説明して行きます。

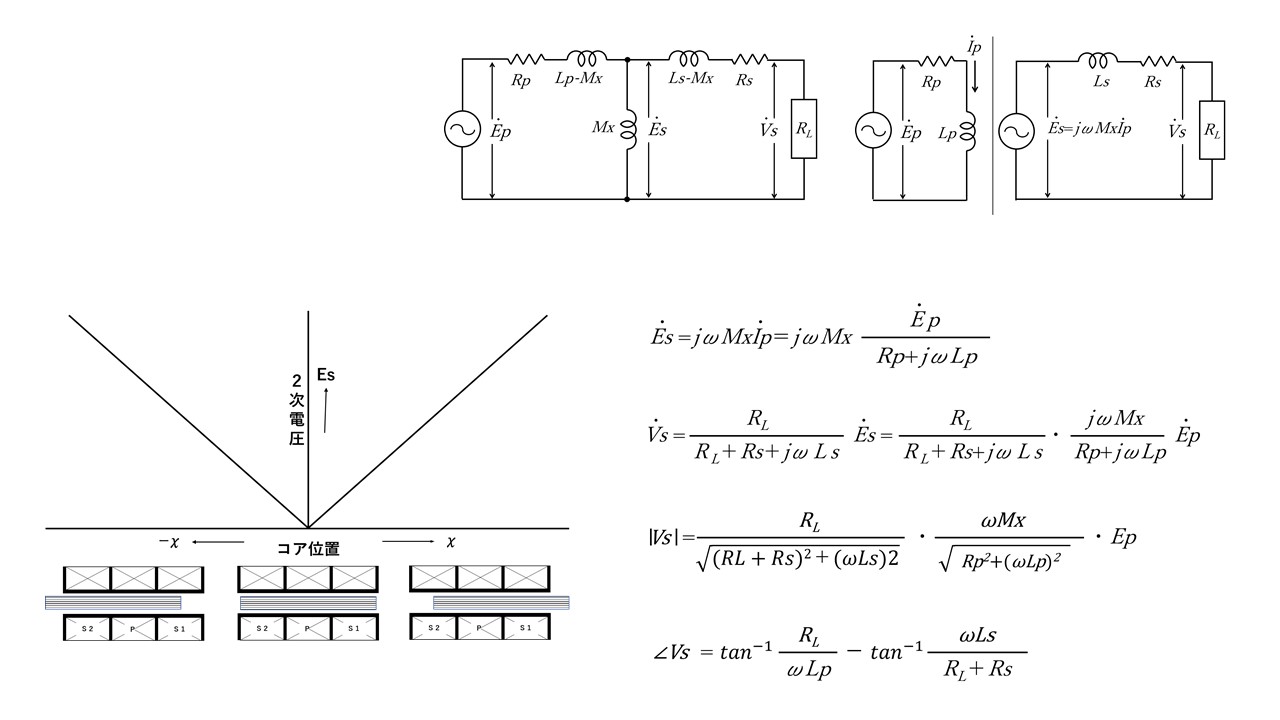

[等価回路]

差動トランスは磁束の空間分布が諸特性の基本になっているため、設計製作には実験的な要素が必要になります。しかし「理想差動トランス」の等価回路と理論式から特性を把握しておくことは重要で、実際の特性とも一致する場合が多くなります。等価回路を考える場合に、うず電流損、ヒステリシス損、結合容量は無いものとして扱います。

差動トランスは磁束の空間分布が諸特性の基本になっているため、設計製作には実験的な要素が必要になります。しかし「理想差動トランス」の等価回路と理論式から特性を把握しておくことは重要で、実際の特性とも一致する場合が多くなります。等価回路を考える場合に、うず電流損、ヒステリシス損、結合容量は無いものとして扱います。

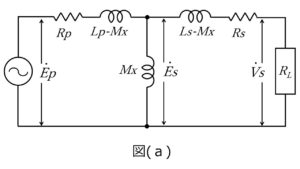

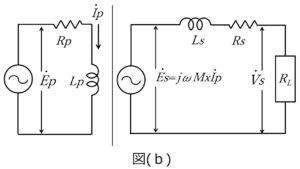

等価回路は図(a)のようになり、更に簡略化するため次の条件を追加します。

等価回路は図(a)のようになり、更に簡略化するため次の条件を追加します。

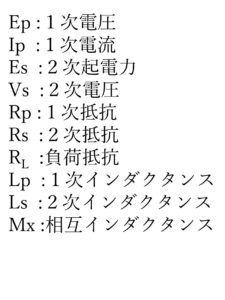

1. Lp,Rp,Ls,Rsは使用範囲内では一定とみなす。

2. Mxはコア位置xがゼロの時ゼロ、コアが中心をずれるとxに比例して増大するが、使用範囲内ではLp,Lsに比べ極めて小さい。

3. 負荷インピーダンスRLは、2次コイルのインピーダンスRs+jωLsに比べ大きく、一方、jωMxは使用範囲内では非常に小さくて2次電流は微小であり、2次電流に対する1次の補償電流は無視できる。

言い換えれば|Rs+jω(Ls-Mx)+RL|»|jωMx|が成り立つ。

以上のような設定条件とすると、図(b)の簡易等価回路が得られます。

以上のような設定条件とすると、図(b)の簡易等価回路が得られます。

簡易化、理想化した等価回路から得られる主な特性は、

(1)1次電流Ipと発生磁束が比例し、2次コイルにはjωMxIpなる起電力が発生する。

(2)1次2次間の相互インダクタンスMxはゼロ点ではゼロ、コアのゼロ点からの距離xに比例して増加し、かつその方向によって正負の値となる。

(3)2次端子に負荷RLを接続しても1次回路には影響せず、2次回路の電圧電流は、起電力jωMxIp、内部インピーダンスRs+jωLsの電源に負荷を接続した場合に一致する。

となります。特に(3)項は普通のトランスとは全く異なった、差動トランス特有の性質を表したもので、(1)項を含めて考えると、温度特性や周波数特性を解析することが出来ます。

【周波数特性】

差動トランスの励磁周波数は、50Hz~10kHz位で使用できますが、形状、性能、使用条件によって選択します。しかし実際には数kHzの励磁周波数で使用される場合がほとんどです。周波数が低い場合(特に商用周波数の50Hz,60Hz)では感度が著しく低くなり、温度誤差、周波数誤差などが大きく高感度高精度の測定をすることが困難になります。一方、周波数が高すぎると理想差動トランスの仮定が成り立たず、鉄損や浮遊容量の影響が増えて性能が低下します。市販されている差動トランスは特殊なものを除き、1kHz~5kHz位で使用されていると思います。小型タイプでは周波数が高く、大型になるほど周波数を低くして使用します。

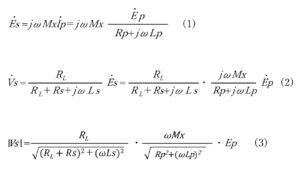

2次起電力Esは図(b)の等価回路から1次電流と周波数の積に比例し、(1)式になります。

2次起電力Esは図(b)の等価回路から1次電流と周波数の積に比例し、(1)式になります。

負荷抵抗RLを2次コイルに接続すると、起電力Esの一部が2次コイル内部にも分圧され、この時の出力(2次)電圧Vsは、(2),(3)式になります。

1次電圧Ep一定の条件(通常の使用)で、周波数f=ω/2πを変化させた時、無負荷の場合にはある周波数以上で感度がほぼ一定となり、

1次電圧Ep一定の条件(通常の使用)で、周波数f=ω/2πを変化させた時、無負荷の場合にはある周波数以上で感度がほぼ一定となり、

負荷を接続した場合には、高周波での感度が下がります。この時、感度が最大となる周波数は(4)式になります。

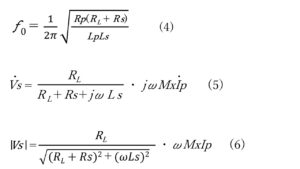

また、1次電流を基準に出力電圧を考えると(5),(6)式になります。

1次電流一定の条件で周波数を変えた場合(式のMxIpが一定でωを変えた場合)、(5)式から無負荷時の感度(出力)は周波数に比例し、負荷時にはωLsが周波数と共に増大するため、ある周波数以上では一定になります。

1次コイル励磁の銅損による自己加熱及び磁気飽和は、電圧ではなく電流によって決まり、周波数が高くなるほど1次電圧を高くすることが出来るため、実用感度が増すことになります。

周波数が変わると損失の特性も変わるため、感度だけでなく直線性も影響を受けます。この場合は使用周波数に応じで長さの違うコアを適宜選択し、直線性を改善します。

【位相角】

差動トランスの2次電圧位相は、1次電圧に対して通常は数度から数十度進みとなります。その程度は小型低周波ほど進み角が大きく、大型高周波ほど小さく、2次に負荷抵抗をつなぐとEsよりもVsの方が遅れになり、1次電圧に一致することも、わずか遅れる場合も有ります。

各部の位相関係は右図のようになります。1次コイルは誘導性のため、1次電圧Epに対して1次電流Ipは∠αだけ遅れ、鉄損を無視すると磁束Φは1次電流Ipと同相になります。2次起電力EsはΦを微分したものとして、それより90°進みとなり、EsはEpよりも数十度進むことになります。

各部の位相関係は右図のようになります。1次コイルは誘導性のため、1次電圧Epに対して1次電流Ipは∠αだけ遅れ、鉄損を無視すると磁束Φは1次電流Ipと同相になります。2次起電力EsはΦを微分したものとして、それより90°進みとなり、EsはEpよりも数十度進むことになります。

負荷に取り出される2次電圧Vsは、Esより数度遅れ、これらの関係は(7)式となります。

実際の差動トランスでは、無視できない鉄損、うず電流損が存在すること、およびコア位置により+側と-側の磁束位相が異なることから、(7)式及び電圧ベクトル図の理想差動トランスよりも、2次電圧位相はさらに数度遅れます。

ただし、位相角は2次出力を交流のまま使用する回路では、考慮する必要がありますが、現状はほとんどの場合2次電圧を直流に変換して使用するため、ユーザーはあまり意識する必要はありません。

【感度】

2次端子に数kΩの負荷を接続しても、コア変位1mmあたり1V(1㎛/1mV)程度の2次電圧が得られます。従って60db(1000倍)の増幅で1㎛/1Vの出力となり、㎛程度の微小変位の測定が容易に行えます。感度よく使用するには、適当な周波数を選択し、自己加熱による温度上昇を考慮して、十分な1次電流(電圧)を与えて使用します。実際には0.5VA以下で使用され、2次電圧(電流)は直流に変換後、増幅回路を通して任意の電圧、電流出力で構成されているのが一般的です。

カタログなどで感度が「100mV/mm/V」等表記されていますが、これは一定の励磁周波数(例えば3kHz)のもとで「1V」の励磁(1次)電圧を加え、「1mm」変位した時の2次出力電圧が「100mV」出力されるという意味(表記)です。

例えば励磁周波数3kHzとし、感度「100mV/mm/V」の差動トランスを励磁電圧5Vで使用した場合、5mm変位すると、5Vx5mmx100mV=2.5Vの出力になることを意味します。

【直線性】

コア変位と2次電圧出力が直線的関係を保つ範囲は、差動トランス全長の1/5~1/3程度です。直線性を良くしたり、直線範囲を伸ばすために工夫した特許等もみられますが、複雑になる割にはメリットが少ない場合が多いと思われます。

1次コイルのインピーダンスはコア位置によって変化し、出力インピーダンスの高い発振器を使用すると、計測範囲内で1次電圧が低下して直線性が悪化するため、発振器及び駆動用発振回路は注意しておく必要があります。また、周波数が変われば直線性も変化するため、周波数に応じてコアの長さを変えることも必要になります。

2次電圧が交流のまま負荷を接続すると、無負荷時に比べ一般的に直線性は悪化します。これは2次コイルのインピーダンスがコア位置によって変化し、コイル部における電圧降下率が変化するためです。

通常は特性変化が大きい交流のまま使用せず、2次回路は直流に変換して使用します。直流で扱うことにより回路側で特性改善が可能になり、更にCPU等を使用すればデジタル的に補正することも可能です。

【温度特性】

実用時の精度については、機械的な膨張収縮や測定回路を含めて、温度特性が重要になります。温度誤差の原因のうち最大のものは、1次コイルの抵抗が温度によって変化するため、1次電流が増減するとともに発生磁束が変化し、結果として2次電圧が変化してしまうことです。

コイルに用いられる銅線抵抗の温度係数は、概略+0.4%/℃と大きく、小型タイプを低周波数で使用する場合のように、1次インピーダンスの大半が巻線抵抗で占められているような時には、温度が上がると1次電流が低下し、それに比例して感度が低下します。使用周波数が高くなるほど温度係数は小さくなり、総合的に数kHzで使用する場合は0.05%/℃程度になります。

温度係数を理論的に求めるには、温度変化Δt℃により1次コイルの抵抗RpがΔRpだけ増加したものとして、(8)式から求まります。

温度係数を理論的に求めるには、温度変化Δt℃により1次コイルの抵抗RpがΔRpだけ増加したものとして、(8)式から求まります。

1次コイルのQ=ωLp/Rpが高いほど、温度変化による2次起電力Esの変化ΔEsが小さくなります。

負荷抵抗RLが接続されると、2次コイルの抵抗変化が原因となり温度誤差が増えますが、1次コイルの影響に比べて少なくなります。

コイル抵抗変化以外に、コアの磁気特性、透磁率、ヒステリシス損、うず電流損などが温度とともに変化しますが、コイルの抵抗変化ほど大きくないため一般的には無視できる程度です。

差動トランス本体の使用温度範囲は、使用される部材やケーブル等も関係しますが、一般仕様で[-10℃~+80℃]程度、特殊仕様で[-20℃~+130℃]程度になります。

【吸引力】

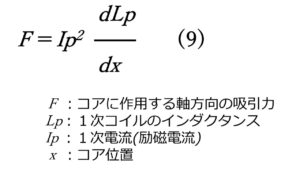

コアには磁気的な吸引力Fが作用し、その大きさは一般の電磁石と同様(9)式になります。

コアには磁気的な吸引力Fが作用し、その大きさは一般の電磁石と同様(9)式になります。

コアが移動しても、1次インダクタンスLpが変化しなければ吸引力は発生しませんが、一般的にコア変位xが大きくなるにつれLpは小さくなり、「dLp/dx」は負になり「F」も負の値をとります。コアがゼロ点を離れるとゼロ点に引き戻す方向に磁気力が作用します。

式で解るように吸引力Fは、励磁電流Ipの二乗に比例しますので、吸引力の影響を減らしたい場合は、励磁電流を下げて使用します。ただ感度も低下してしまうため、励磁周波数を高くして、励磁電流を下げることで感度の低下を防ぎ吸引力を減らすことが出来ます。

2段型ではゼロ点近傍のLpを一定にし、軸方向の吸引力をゼロにすることも可能ですが、コアが移動すればLpが減少し3段型同様吸引力が発生します。2次コイルに負荷が接続されると、無負荷時に比べIpと実行Lpが変化し、外向きの力が加わるため一般的には吸引力が減少します。

軸方向の吸引力以外に、コアには軸と直角方向の吸引力も作用します。実際に高周波で使用される一般的な差動トランスの吸引力は、数mg~数十mg程度です。

今回は諸特性の解説を行いましたが、交流で使用する場合の特性が基本になっています。実際に使用する場合は、ほとんどが専用のアンプを使用し、直流電圧(電流)出力で表示、制御を行っています。今回解説した差動トランス本体の交流特性は、ユーザーは意識する必要が無いとも言えます。ただ設計者は差動トランス本体を設計するだけでなく、励磁回路や2次出力回路を設計するためにも、基本を理解して欲しいと思います。

次回以降回路を含めて解説を行いたいと思います。

ご意見、ご要望、ご質問、ご感想をお待ちしております。

技術的なアドバイス、コンサルティング及び技術開発、製品開発のお手伝いを行います。

ご要望があれば「お問い合わせ」からご連絡ください。

参考文献:

西口:計測・制御 差動トランスとその応用 :オーム社(絶版)

西口:差動トランス その性能と利用技術について :新光電子株式会社

用語:

銅損:変圧器の巻線に電流が流れることによって、巻線の抵抗成分により発生する損失。負荷電流によって増減する。銅損の大きさは「負荷の2乗」(I2xR)に比例する。

鉄損:負荷の有り無しにかかわらず、変圧器に電圧がかかっていれば発生する損失。無負荷損とも言う。負荷の大きさにかかわらず常に一定である。

飽和磁束密度:磁性体(コア)が磁気飽和する時の磁束密度。電流を流しても(磁界の強さが大きくなっても)磁束密度が一定となる部分。

透磁率:磁界の強さと磁束密度との比。

うず電流:電磁誘導作用により、導体内部に起電力が発生することで流れる電流。

うず電流損:うず電流によって発生する電力損失。ジュール熱で温度が上昇。