こんにちは。

今回は「差動トランス」の第4回になります。

第1回では、差動トランス(LVDT)の概要と動作原理について、第2回では構造の詳細について、第3回では基本特性(諸特性)について解説しました。これまでの内容では、差動トランス単体の基本構造と交流の特性について説明してきましたが、実際の使用時には、「測定変位を直流電圧または電流に変換して、制御アンプ(デジタル含む)や記録計(デジタル含む)に接続して使用する」という場合がほぼ100%と思われます。

現在、使用者はLVDT単体ではなく、専用アンプを含めてメーカーから購入することで、簡単に変位を測定し、電子データ(アナログ、デジタル)に変換することができるようになっています。

今回はLVDTを使用した変位計測回路の基本を解説します。

基本構成

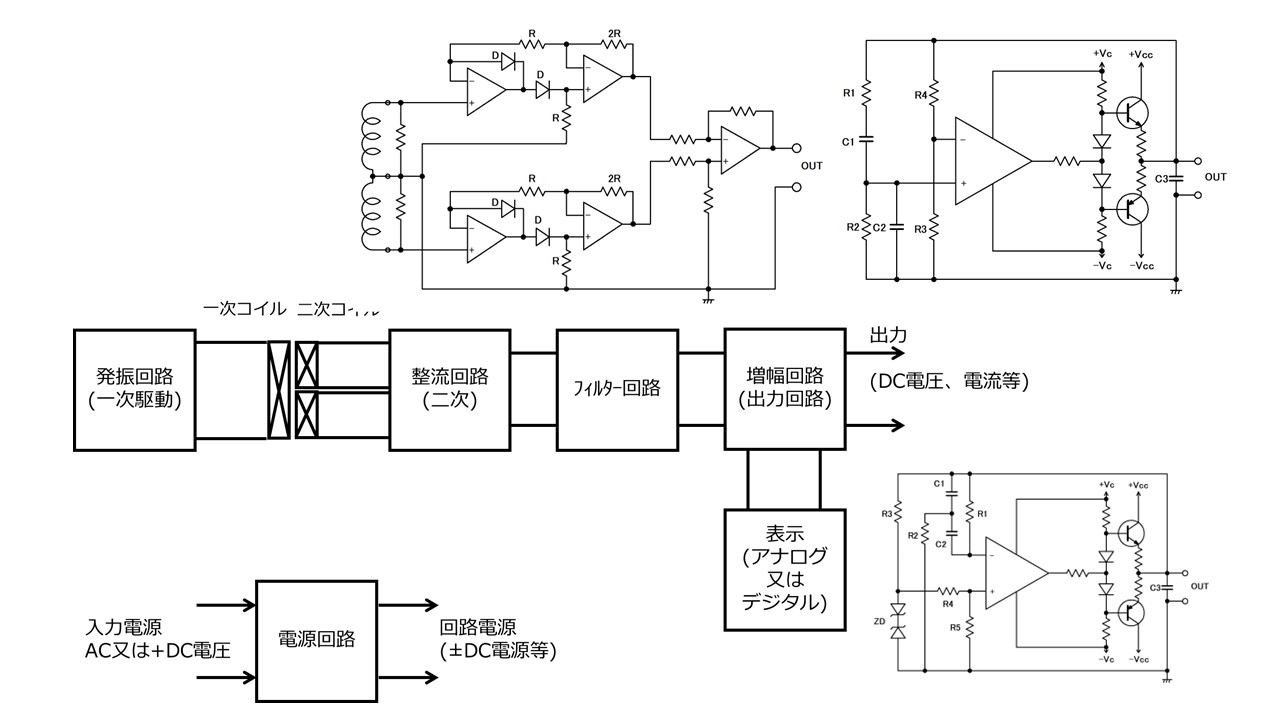

図1は一般的な変位計測装置(アンプ)の構成図です。駆動回路(LVDT一次発振回路)や二次回路(整流、フィルター、増幅)、表示、電源回路等で構成されています。電源は、回路構成や制御系の電源要求に応じて決定しますが、商用電圧(AC)や+24V制御系電源に合わせて回路を検討しておくと良いでしょう。制御系の組み込み用途では、変位アンプの駆動を4~20mAの電流駆動で行う場合もあります。

図1は一般的な変位計測装置(アンプ)の構成図です。駆動回路(LVDT一次発振回路)や二次回路(整流、フィルター、増幅)、表示、電源回路等で構成されています。電源は、回路構成や制御系の電源要求に応じて決定しますが、商用電圧(AC)や+24V制御系電源に合わせて回路を検討しておくと良いでしょう。制御系の組み込み用途では、変位アンプの駆動を4~20mAの電流駆動で行う場合もあります。

LVDTの二次回路は通常、整流後にリップル・ノイズ等を除去して直流電圧で出力されます。4~20mAの電流出力を行う場合もあります。どちらの場合でも、OPアンプなどを使用して回路を構成すればよく、基本動作を実現するのはそれほど難しくありません。

また、専用のICも半導体メーカーから市販されており、自社で制御アンプ(回路)を設計・製作して自社内で使用することも可能になっています。

発振回路(一次駆動回路)

一次側の発振には、CR発振回路を使用してサイン波で駆動することが一般的です。ただし、測定結果に高性能が要求されない場合は、矩形波で駆動することも可能です。発振周波数や駆動電圧は、使用するLVDTの仕様に応じて設計しますが、周波数は通常1kHz~5kHz、電圧は数V(10V以下)で、駆動電流は100mA程度が安定して流せるように、トランジスタなどでパワー増幅します。

CR発振回路はウィーンブリッジ回路やブリッジT型(ザルツァ)回路などで構成しますが、性能を維持するためには、一次側発振回路の周波数や振幅を安定化させる必要があります。

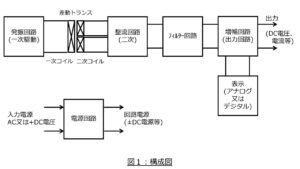

図2はウィーンブリッジ発振回路で、発振周波数は(1)式になります。実際には、振幅を決定するR3(またはR4)が固定値では出力振幅が安定しないため、負帰還回路にツェナーダイオードやサーミスタ、FETなどを使用して出力振幅を安定化します。LVDTの一次電流は一般的に数十mA以上流れますので、出力電力増幅用にトランジスタ等を使用します。

図2はウィーンブリッジ発振回路で、発振周波数は(1)式になります。実際には、振幅を決定するR3(またはR4)が固定値では出力振幅が安定しないため、負帰還回路にツェナーダイオードやサーミスタ、FETなどを使用して出力振幅を安定化します。LVDTの一次電流は一般的に数十mA以上流れますので、出力電力増幅用にトランジスタ等を使用します。

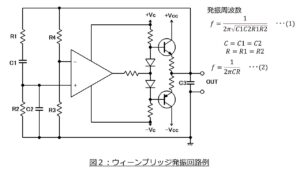

図3はツェナーダイオードを使用した振幅安定化の一例です。駆動回路の周波数と振幅はLVDTの性能に大きな影響を与えますので、温度特性を考慮した十分に安定な発振回路を使用する必要があります。駆動波形はサイン波が基本ですが、矩形波でも駆動できないわけではありません。ただし、駆動回路とLVDTの接続距離が長くなると、サイン波と比較して性能の変化が大きくなり、発振が不安定になったり駆動できなくなったりする可能性があるため、注意が必要です。

図3はツェナーダイオードを使用した振幅安定化の一例です。駆動回路の周波数と振幅はLVDTの性能に大きな影響を与えますので、温度特性を考慮した十分に安定な発振回路を使用する必要があります。駆動波形はサイン波が基本ですが、矩形波でも駆動できないわけではありません。ただし、駆動回路とLVDTの接続距離が長くなると、サイン波と比較して性能の変化が大きくなり、発振が不安定になったり駆動できなくなったりする可能性があるため、注意が必要です。

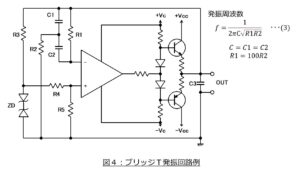

図4はブリッジT型発振回路の一例です。振幅の安定化にはツェナーダイオード(ZD)を使用していますが、FETなどを利用したAGC回路を使用することも可能です。「C3」は一次並列共振用のコンデンサで、適切な値を選択することで一次電流を最小限に抑えることができます。「C3」がなくても発振回路として機能しますが、共振させることで発振器の効率を最大限にすることができるため、重要な部品と言えます。

図4はブリッジT型発振回路の一例です。振幅の安定化にはツェナーダイオード(ZD)を使用していますが、FETなどを利用したAGC回路を使用することも可能です。「C3」は一次並列共振用のコンデンサで、適切な値を選択することで一次電流を最小限に抑えることができます。「C3」がなくても発振回路として機能しますが、共振させることで発振器の効率を最大限にすることができるため、重要な部品と言えます。

整流回路(二次回路)

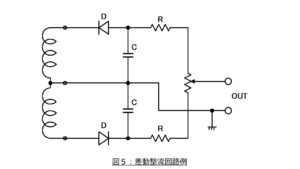

図5はもっとも簡単な差動整流回路の一例で、変位に比例したDC電圧を得ることが出来ます。ただし、LVDTの2次インピーダンスやリップルの影響、整流ダイオードの特性のばらつきなどが性能に影響するため、高精度の測定が必要な場合は注意が必要です。

図5はもっとも簡単な差動整流回路の一例で、変位に比例したDC電圧を得ることが出来ます。ただし、LVDTの2次インピーダンスやリップルの影響、整流ダイオードの特性のばらつきなどが性能に影響するため、高精度の測定が必要な場合は注意が必要です。

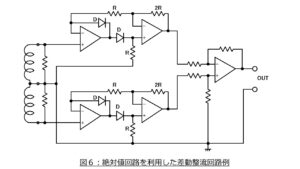

図6はOPアンプによる全波整流回路を使用した差動整流回路の一例です。それぞれのコイルを全波整流した後、直流で差動出力されます。回路は複雑になりますが、高精度で高い安定性が必要な測定には必須となります。

図6はOPアンプによる全波整流回路を使用した差動整流回路の一例です。それぞれのコイルを全波整流した後、直流で差動出力されます。回路は複雑になりますが、高精度で高い安定性が必要な測定には必須となります。

フィルター回路(二次回路)

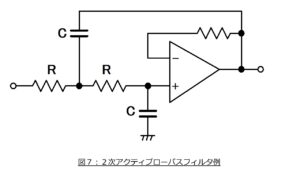

フィルター回路は一般的なローパスフィルタで構成され、基本的にはバターワース特性の2次アクティブローパスフィルターを使用します。フィルタ特性は重畳するキャリア周波数、リップルや除去特性に合わせて使用しますが、求める性能と要求仕様に合わせて構成すれば良く、バターワース特性や2次フィルタにこだわる必要はありません。

フィルター回路は一般的なローパスフィルタで構成され、基本的にはバターワース特性の2次アクティブローパスフィルターを使用します。フィルタ特性は重畳するキャリア周波数、リップルや除去特性に合わせて使用しますが、求める性能と要求仕様に合わせて構成すれば良く、バターワース特性や2次フィルタにこだわる必要はありません。

増幅回路(出力回路)、A/D変換:(二次回路)

増幅回路(出力回路)やA/D変換は仕様や特性に合わせて一般的な回路構成が可能です。各々の技術資料は多数存在しますので、要求仕様に合わせた回路構成を考えると良いでしょう。

フィードバック補償

図1で示した構成では、一次側と二次側はオープンループ制御になっています。そのため、一次側発振器の周波数や振幅等が変動すると、二次側の出力もそれに応じて変動してしまいます。LVDTはその名の通り、二次側の差動電圧から変位出力を得ていますが、二次コイルの「和電圧」は変位によって影響を受けず、ほぼ一定です。また、「和電圧」は一次側の変動に対応して変化しますが、この「和電圧」を一次側発振器にフィードバックすることによって、一次側の発振を安定に制御することができます。

古い話ではありますが、このフィードバック補償の特許が有効な時期に、この技術を使用したLVDT専用のICを国内の大手半導体メーカーが発表しました。しかし、その際に特許侵害の問題が生じ、結果として専用ICの発売が中止されたことがありました。特許使用料を支払うよりも開発費の損失を選択したようです。

現在は米国メーカからLVDT用のICが市販されています。専用ICを開発しても、米国をはじめとする世界市場では需要があるということでしょう。

今回は、アナログ回路での構成を説明しましたが、発振回路は水晶などを利用したデジタル発振器で数kHzまでに分周し、その後サイン波に波形整形して使用することも可能です。また、CPUなどを使用してサイン波(D/A変換)を生成し、駆動することもできます。あるいは専用ICを使用して回路構成を簡単にすることもできます。

CPUやLSIなどの利用を前提とする場合、一次駆動側の発振から二次側の出力まで、インターフェースなどのドライバーは必要になるかもしれませんが、処理することが可能です。数kHzの周波数を直接処理するには、CPUやDSPなどの処理速度やプログラムに工夫が必要ですが、整流回路からのDC電圧以降をデジタル処理する場合には、最近のA/DやD/Aが内蔵されたCPUなどを使用することも可能です。

CPUなどを使用してデジタル処理するメリットは、LVDT単体の非直線性や非対称性、温度特性などを補償することにより、アナログ方式に比べて高性能で高精度の変位測定が可能になることです。

昨今はやりのIoT用センサとしての活用も可能性がありますが、市販されている多くのLVDTは数kHzで動作するものが一般的であり、消費電力も半導体素子のように低消費にはできません。LVDT単体の外形は測定変位量に応じて小型化も可能ですが、低消費電力のIoTセンサにするためには、まだ課題解決が必要でしょう。

しかし、単純な原理、構造と耐久性、信頼性から社会インフラや航空機、船舶等で数十年にわたり使用されています。本来のメリットを生かしながら、新しい時代のセンサとして活用できるように、技術革新が進むことを期待します。

ご意見、ご要望、ご質問、ご感想をお待ちしております。

技術的なアドバイス、コンサルティング及び技術開発、製品開発のお手伝いをいたします。

ご要望があれば「お問い合わせ」からご連絡ください。

参考文献:

計測・制御 差動トランスとその応用 :オーム社(絶版) 西口譲著

機械量の電気計測・制御 :オーム社(絶版) 西口譲著

差動トランス その性能と利用技術について :新光電子株式会社 西口譲著

OPアンプ回路の設計 :CQ出版 岡村廸夫著

リニアIC実用回路マニュアル :ラジオ技術社 横井与次郎著

トランジスタ技術(1983年5月号、10月号)(2010年9月号) :CQ出版

差動トランス・変位計:新光電子株式会社